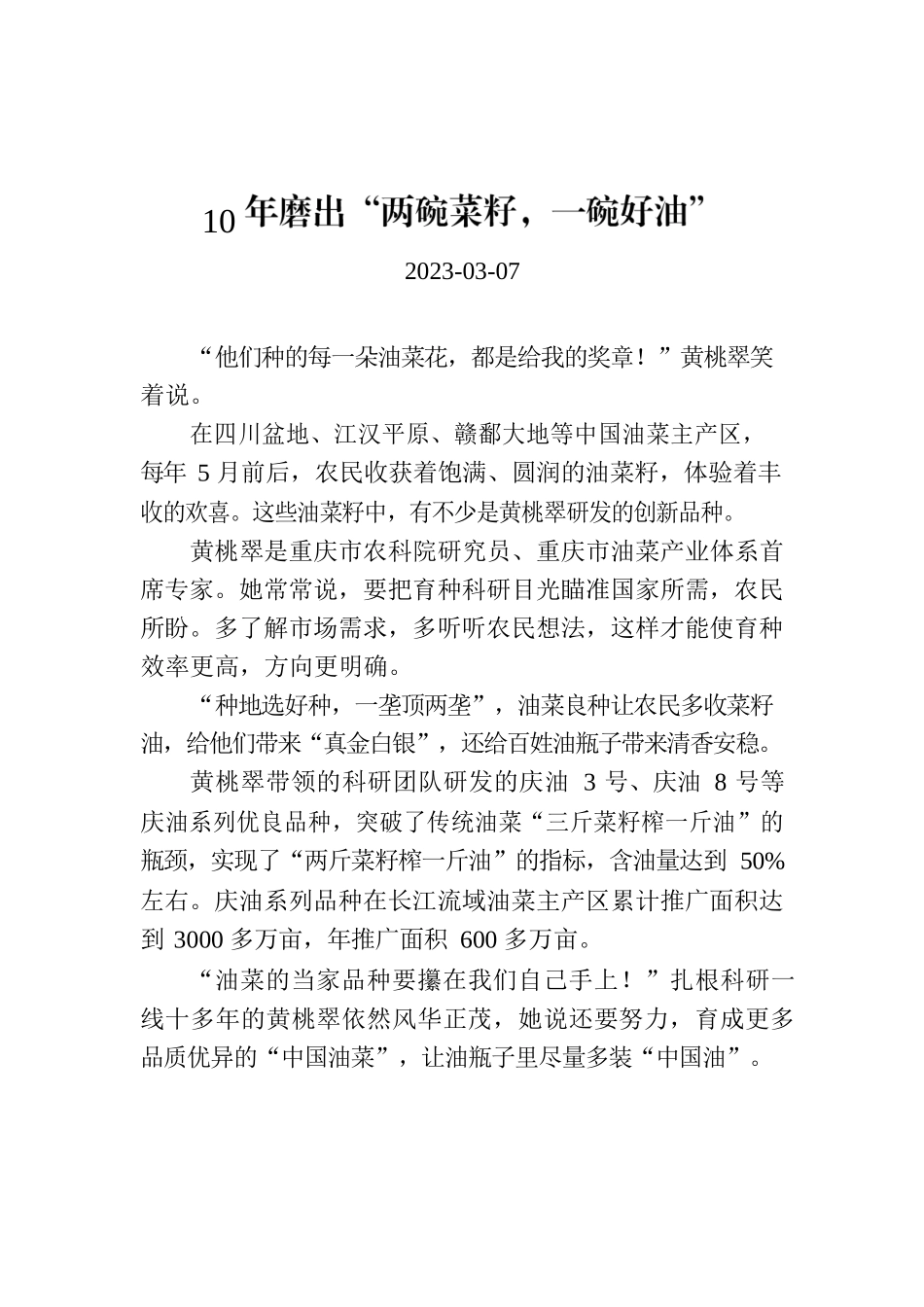

102023-03-07“他们种的每一朵油菜花,都是给我的奖章!”黄桃翠笑着说。在四川盆地、江汉平原、赣鄱大地等中国油菜主产区,每年5月前后,农民收获着饱满、圆润的油菜籽,体验着丰收的欢喜。这些油菜籽中,有不少是黄桃翠研发的创新品种。黄桃翠是重庆市农科院研究员、重庆市油菜产业体系首席专家。她常常说,要把育种科研目光瞄准国家所需,农民所盼。多了解市场需求,多听听农民想法,这样才能使育种效率更高,方向更明确。“种地选好种,一垄顶两垄”,油菜良种让农民多收菜籽油,给他们带来“真金白银”,还给百姓油瓶子带来清香安稳。黄桃翠带领的科研团队研发的庆油3号、庆油8号等庆油系列优良品种,突破了传统油菜“三斤菜籽榨一斤油”的瓶颈,实现了“两斤菜籽榨一斤油”的指标,含油量达到50%左右。庆油系列品种在长江流域油菜主产区累计推广面积达到3000多万亩,年推广面积600多万亩。“油菜的当家品种要攥在我们自己手上!”扎根科研一线十多年的黄桃翠依然风华正茂,她说还要努力,育成更多品质优异的“中国油菜”,让油瓶子里尽量多装“中国油”。“来虚的,就育不出油菜好品种”2009年,黄桃翠从西南大学作物遗传与育种专业硕士毕业,跨入重庆市农科院大门时,还有些茫然。农科院招她做油菜育种,但应该育啥样的种子呢?院领导与她谈话时说,农民需要什么,我们就做什么。农民需要什么样的油菜种子呢?带着这个问题,黄桃翠和重庆市农科院下属种业企业的种子推广经营人员一起跑田坎,摸市场。见到种植户就问,种油菜,你最在乎啥?“当然一是产量高、二是出油多嘛!”农民简单的答案,背后却需要复杂的筹算。油菜产量和含油量,同属于作物数量性状遗传,过去行业内不少育种专家认为,“高产难高油,高油难高产”,两者指标很难统一。“就是要敢于突破固有思维,育成不一样的油菜,既高产,又高油!”初出茅庐的黄桃翠有股倔劲儿,给自己定下了看起来苛刻的目标。小小一粒油菜种,育种方式是将遗传上具有差异但优良性状能够互补的品种进行授粉杂交,通过优胜劣汰的方式,选育需要的新品种。在行业内,育种的道理谁都懂,但关键就看谁能耐得住寂寞,下苦功,使苦劲。这是一个艰难的育种起步:油菜试验田10多亩,项目科研人员就黄桃翠一人。黄桃翠在这“1人+10多亩地”的基础上精耕细作。小小的试验田块被仔细分成了1000多个单元,每个单元插上了自己的“身份证”。黄桃翠就像贴心的保姆,细致照顾着每个单元里50株苗子,从育苗、播种、栽插再到收割,油菜是否得病?对肥料需求量有多大?出苗期是否一致?都得一项项记录。除了农忙时节会请几个小工之外,大部分的活儿都得自己干。科研农业的繁琐,超乎很多人的想象。最累的是油菜花的人工授粉。“农民种油菜,靠的是勤劳的蜜蜂来授粉。”黄桃翠说,但他们育种授粉,要靠自己的体力去雄,“在油菜花蕾还没有打开的时候,就用镊子小心把花瓣别开,将雄蕊夹断去雄,再将另外植株的花粉涂上杂交”。一次育种就要做两三千个组合,一个组合里有数量不等的花蕾,这样人工涂粉的工序,同样的动作要重复好几万次,在地里弯着腰,一站一个白天就过去了。“来虚的,就不可能育出油菜好品种。”为了争取科研时间,黄桃翠带着育种材料钻进了贵州威宁县的大山沟。在育种试验点,实在没地方住,就租住当地农民的土坯房。农民的房梁上挂满了玉米,每天晚上,老鼠窜来窜去。第二天起来一看,被子上全是细碎的玉米渣……在云南禄劝县,试验点的种子播下后,正好遇到天旱,种子就是不出芽。农民自己的水渠也在抢水,黄桃翠守在一旁死活说不通分水的事,眼泪在眼眶里开始打转。最后,好说歹说才分到一股水,保下了油菜地……这些工作,她重复了一天又一天,一年又一年。“10年磨出‘两碗菜籽一碗油’”育种的过程是枯燥甚至让人痛苦的。“在实验室里筛选出来的材料,原本认为还不错,但是下地一种,可能表现千奇百怪,有的得病多,有的倒伏多,有的实际含油量又不高……”黄桃翠说,收集、鉴定、评价、创制好的育种材料,往往是“大海捞针”,只能反复试。2013年,黄桃翠的庆油3号培育进入到关键期。无论路途多么遥远,山路多么颠簸,她跑遍...