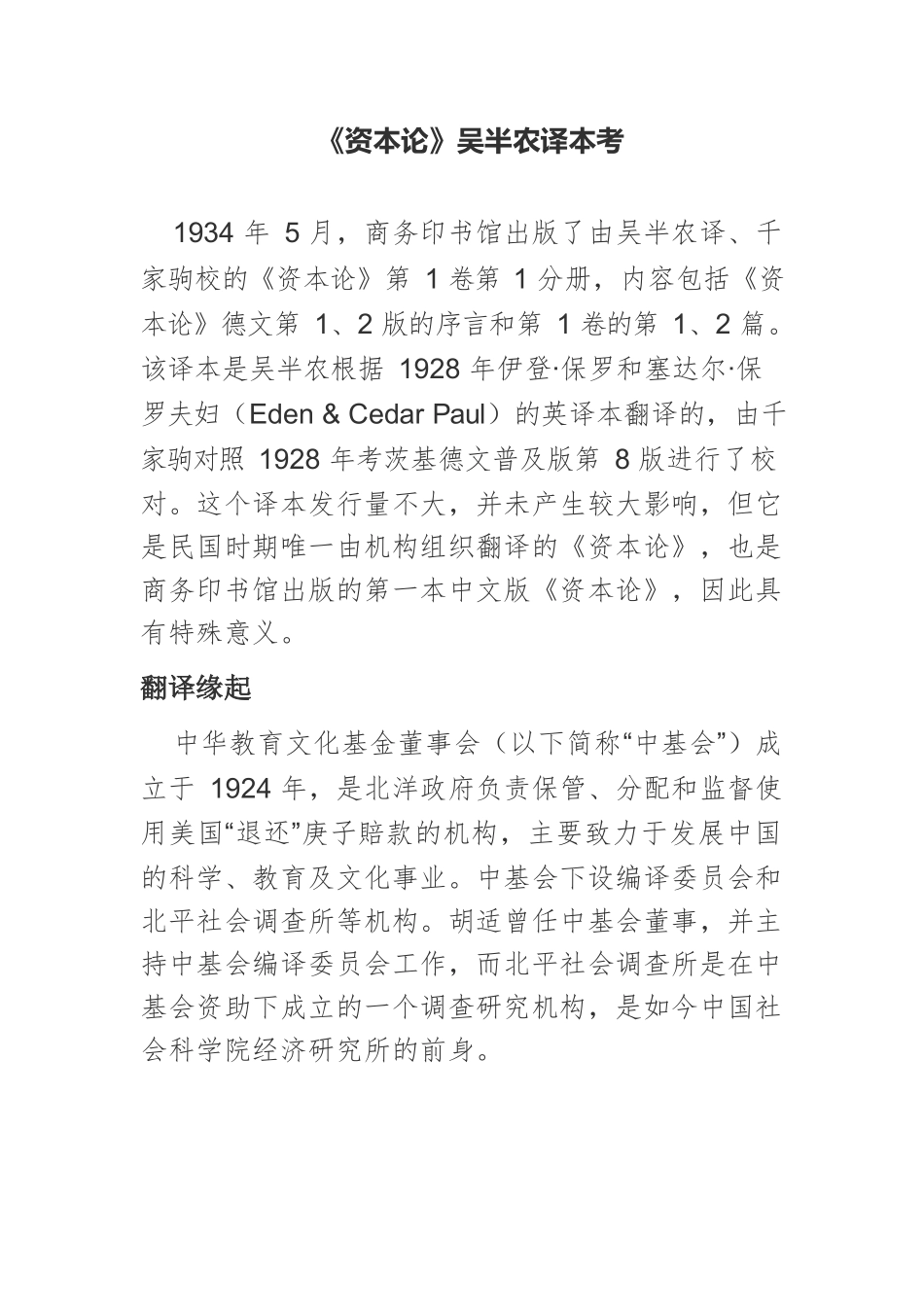

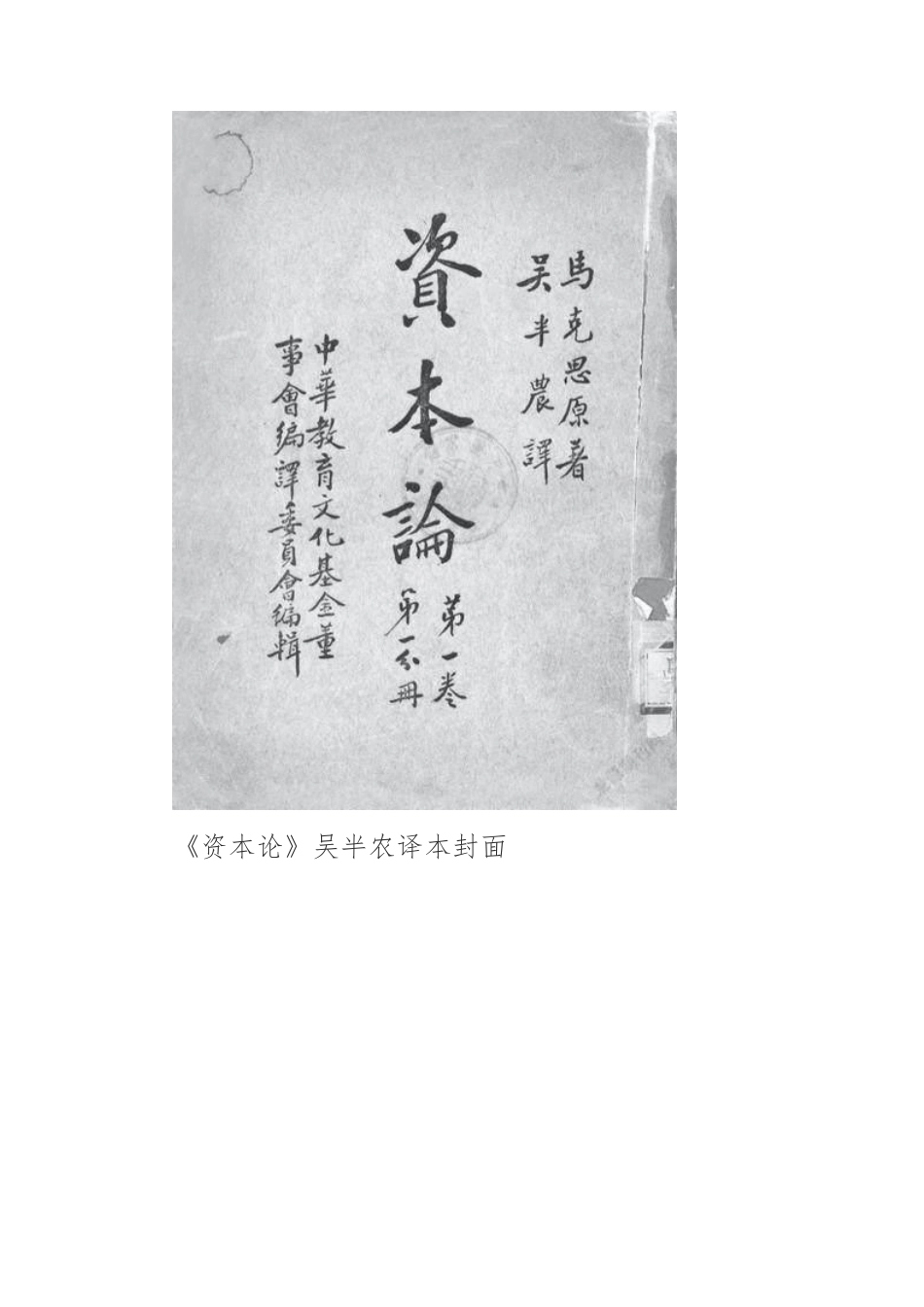

《资本论》吴半农译本考1934年5月,商务印书馆出版了由吴半农译、千家驹校的《资本论》第1卷第1分册,内容包括《资本论》德文第1、2版的序言和第1卷的第1、2篇。该译本是吴半农根据1928年伊登·保罗和塞达尔·保罗夫妇(Eden&CedarPaul)的英译本翻译的,由千家驹对照1928年考茨基德文普及版第8版进行了校对。这个译本发行量不大,并未产生较大影响,但它是民国时期唯一由机构组织翻译的《资本论》,也是商务印书馆出版的第一本中文版《资本论》,因此具有特殊意义。翻译缘起中华教育文化基金董事会(以下简称“中基会”)成立于1924年,是北洋政府负责保管、分配和监督使用美国“退还”庚子賠款的机构,主要致力于发展中国的科学、教育及文化事业。中基会下设编译委员会和北平社会调查所等机构。胡适曾任中基会董事,并主持中基会编译委员会工作,而北平社会调查所是在中基会资助下成立的一个调查研究机构,是如今中国社会科学院经济研究所的前身。《资本论》吴半农译本封面中华民国驻日代表团日本赔偿及归还物资接收委员会主任委员及委员合影,右三为吴半农吴半农和千家驹都是中国现代著名经济学家。吴半农毕业于清华大学经济系,曾留学美国并获硕士学位,在新中国成立前曾任国民政府驻盟军总部赔偿归还代表团首席代表,1956年从日本回国后参加中国民主同盟,并在外交部从事研究工作。千家驹毕业于北京大学经济系,新中国成立后曾任中国民主同盟中央副主席。大学毕业后,他们二人于1929年和1932年先后进入中基会北平社会调查所工作。在千家驹到社会调查所工作之前,中基会编译委员会已经委托吴半农翻译《资本论》第1卷,而第2、3卷的翻译尚无着落,于是千家驹毛遂自荐,向主持中基会编译委员会工作的胡适写信要求参加《资本论》的翻译工作。他在信中说:资本论这部书无论如何是经济界划分时代的一部著作,现在编译委员会能着手做这工作,令我感到雀跃三百!不过资本论单靠第一卷是不完全的,他必须有第二及第三两卷,方称完璧。不知后两卷已有人译否?至于别的方面,我自知甚么也不懂得,但于资本论还稍有心得。老实说我在北大的六个年头中,有四年以上的是化在读资本论及马克思其他著作上的(资本一、二、三卷看过两遍)。我想如果趁此机会能够把第二、三卷译出来,那我这几年也终不算虚度了。胡适欣赏千家驹的才华,千家驹到中基会社会调查所工作就是他亲自引荐的,他支持千家驹参与翻译《资本论》。在胡适的帮助下,《资本论》的翻译工作被纳入中基会编译委员会工作计划,并决定由吴半农翻译第1卷,千家驹翻译第2卷,社会调查所的另一位工作人员翻译第3卷。同时,吴半农和千家驹还商定译好后互相校阅。中基会编译委员会对吴半农、千家驹等人的翻译工作给予了经费和出版方面的有力支持。千家驹在回忆中称:“我们把译稿交去之后,立刻可以领到稿费,这是我们的有利条件……”“关于出版,那是由编译委员会与上海商务印书馆订立统一合同:凡编译委员会的稿子,统交上海商务印书馆出版(当时我国最大的出版机构),商务并无否决权。”1934年6月29日,中基会在北平召开第10次年会,在会议通过的《中华教育文化基金董事会第九次报告》第一部分“本会事业之概况”中记载,1933年7月至1934年6月,中基会编译委员会共出版思想史料类译著10种,其中就包括吴半农翻译的《资本论》第1卷第1分册。综上可见,吴半农等人翻译《资本论》的工作不是个人行为,这项工作被列入中基会编译委员会的工作计划,得到了该委员会的资助,并且译稿的出版也是根据编译委员会与商务印书馆订立的合同,由商务印书馆负责出版。另外,在《资本论》吴半农译本封面印有“中华教育文化基金董事会编译委员会编辑”,这些都表明这项工作是在中基会编译委员会的组织安排之下进行的。值得一提的是,在千家驹致史学家唐德刚的一封信中也曾提到他参与翻译《资本论》经过:我进社会调查所后,我建议中华教育文化基金董事会编译委员会(以翻译世界名著为务)翻译马克思《资本论》(当时—1933年—中国尚无《资本论》译本,不但没有全译本,节译本亦没有)。胡亦同意,并由吴半农译第一卷,我译第二卷,均由英译本转译,译...